今回のプロジェクト、“W杯モデル”って聞いたんですけど、テストも試合形式なんですか?

違うよ!

“W字モデル”って、開発とテストを一緒に進めるやり方だよ!

じゃあ、バグが出たらPK戦に突入?

それは勘弁してほしい…!

今日は、“勝敗じゃなく品質重視”なW字モデルについて解説するね

W字モデルとは?

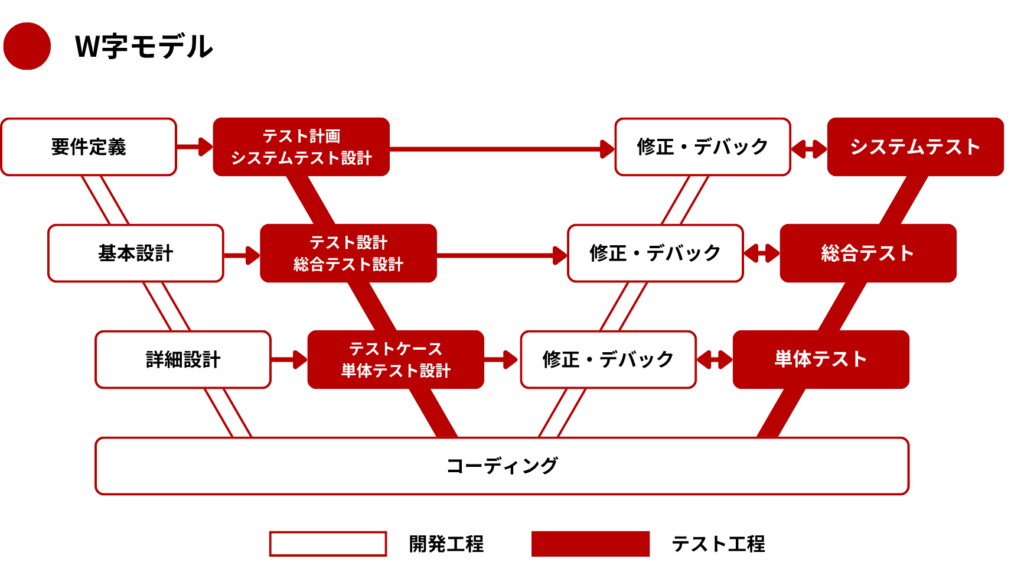

W字モデルは、ソフトウェア開発において「開発」と「テスト」を各工程で同時並行に進めることで、問題を早期に発見できる開発手法です。従来の開発モデルでは、開発工程が完了した後にテストが実施されるため、不具合の発見が遅れ、手戻りや修正のコストが増加する傾向にあります。

W字モデルでは、要件定義や設計など各開発フェーズに対して、同時に対応するテスト設計やテスト計画を実施します。これにより、初期段階から不具合や品質リスクを検知し、早期に対処することが可能になります。

この開発とテストがWの字を描くように進行する構造から「W字モデル」と呼ばれています。品質重視が求められるプロジェクトにおいて、注目されている手法です。

W字モデルとV字モデルとの違い

W字モデルとV字モデルは、どちらも品質保証の観点から見た開発・テストの手法ですが、どのような違いがあるのでしょうか。両者は「開発工程にテスト工程を明示的に組み込んだ」点では共通していますが、進め方に違いがあります。

- 共通点:開発工程に応じてテスト工程を明示的に組み込み、各開発工程に対応するテストを実施。

- 相違点:

- W字モデル:各開発工程と並行して、テスト設計、レビューを実施。

- V字モデル:各開発工程が完了した後に、対応するテスト設計を実施。

W字モデルは、開発とテスト設計が並行して進みます。開発工程ごとに、テストレビューも実施されるため、設計ミスや仕様の漏れを早期に発見できます。

一方のV字モデルは、開発工程の完了後にテスト設計を実施するため、工程ごとのフィードバックがなく、その分の手戻りが多くなります。

W字モデルは、V字モデルの課題を改善、発展させたモデルといえるでしょう。

W字モデルとV字モデルについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

プログラム開発とテストの連携による品質向上

W字モデルと他開発モデルとの違い

W字モデルと、他の開発モデルではどのような違いがあるのでしょうか。以下に主な開発モデルとの違いを紹介します。

ウォーターフォール開発との違い

ウォーターフォール開発は、流れる滝のように、上流から下流に各工程を順番に進めていく開発手法です。ウォーターフォールは、一度次の工程に進むと、原則後戻りしないという特徴があります。テストは開発後に実施されるため、不具合が後半で多く見つかりやすく、修正コストが膨らむ傾向にあります。またどの開発工程が、どのテスト工程に対応するか、関係が不明確になりがちです。

一方のW字モデルは、開発工程と同時にテスト工程も進行します。早期に課題を洗い出し、修正できるため、開発効率と製品品質の両方を高められます。

アジャイル開発との違い

アジャイル開発は、「計画→設計→開発→テスト」の短い開発サイクル(スプリント)を繰り返すことで、顧客の要求や変更に柔軟に対応できる開発手法です。スピード重視で迅速なリリースを可能にする反面、全体のスケジュール管理が難しくなったり、ドキュメントの整備が後回しになったりすることがあります。

一方のW字モデルは、アジャイルのような変化への柔軟性はありませんが、各工程でテストを計画的に進めるため、安定した品質を確保しやすい特徴があります。

ウォーターフォール開発とアジャイル開発について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【ゼロからわかるシステムテスト入門】ーアジャイル開発のテストのポイントー

W字モデルのメリットとは

W字モデルは、近年、品質を最優先に考える開発手法として利用されるようになってきました。W字モデルには、以下のようなメリットがあります。

- 早期の準備が可能

W字モデルでは、各開発工程と並行してテスト設計を進めるため、開発初期の段階からテスト計画やレビューを実施します。これにより、早期でのテスト準備が可能となり、後工程での準備不足や対応遅れを防ぎます。 - 早期の不具合発見

W字モデルでは、各開発工程と並行してテスト設計を作成するため、不具合や仕様の漏れを上流工程の段階で発見しやすくなります。 - 手戻りの削減

W字モデルでは、上流工程の段階からテスト設計やレビューを実施するため、仕様の抜け漏れや不具合を早期に発見しやすくなります。

これにより、後工程での大規模な修正や設計のやり直しを防ぎ、開発コストやスケジュール遅延のリスクを最小限に抑えることが可能です。 - リリースまでの期間を削減

テスト設計が各開発工程で計画的に進行するため、開発が終わってからテストを開始するよりも、リリースまでの期間短縮が期待できます。 - 進捗の可視化とコミュニケーション強化

W字モデルでは、開発担当者とテスト担当者が初期段階から連携するため、プロジェクトの進捗や課題を可視化しやすくなります。また、早期での相互間の密なコミュニケーションにより認識のズレを防ぎ、手戻りのリスクも軽減されます。

W字モデルは、このようにテスト担当者が上流工程から関与するため、品質に配慮した設計・開発が期待できるといえるでしょう。

W字モデルのデメリットと注意点

W字モデルは高品質を目指す上でのメリットも多いですが、導入にはいくつかの注意点もあります。

- 管理体制の整備が必要

W字モデルでは、開発とテストの並行作業が多いため、各工程の進捗管理や関係者間のコミュニケーションが複雑になる傾向があります。スムーズに進行させるためには、こまめな情報共有と、適切な管理体制の整備が重要です。 - 上流工程の可視化が必要

W字モデルでは、要件定義や基本設計といった上流工程の段階から、テスト担当者も積極的に関与し、テスト観点の抽出やレビューを実施する必要があります。そのため、開発側からテスト担当者へ提供される要件や設計が曖昧なままだと、テスト設計に支障が生じやすくなります。

さらに、テスト設計自体が不明確な場合、手戻りの原因にもなります。品質の高いテストを実現するには、開発・テストの双方で目的や成果物を明確に定義することが重要であるといえるでしょう。 - 初期工数とコストの増加

早期に設計やレビューを実施するため、開発初期の段階で多くの工数や人員が必要になり、その分の負荷が増す場合があります。ただし、長期的には手戻り削減によるトータルコストの最適化が期待できます。 - 仕様変更による影響の拡大

W字モデルでは、各開発工程と並行してテスト設計やレビューが進むため、要件や仕様に変更があると、すでに作成されたテスト計画や設計内容も見直す必要が出てきます。そのため、仕様変更による影響範囲が広がりやすく、修正に時間やコストがかかるリスクがあります。

W字モデル導入のポイント

W字モデルはデメリットもありますが、適切に導入することで多くのメリットを得られます。W字モデルを効果的に導入するために、以下のポイントを押さえることが重要です。

- プロジェクト特性の見極め

すべての開発にW字モデルが適しているわけではありません。W字モデルは、大規模プロジェクトや高品質が求められるプロジェクトには向いています。

小規模なプロジェクトや、仕様変更が多いプロジェクトではリソースが過剰になる恐れがあるため、W字モデルには不向きといえるでしょう。 - 管理体制の整備による円滑なコミュニケーション

W字モデルでは、開発とテストが同時に進むため、関係者間の連携が重要になります。そのため、誰がどの作業を担当するのか明確にし、情報をスムーズに共有できる管理体制を整える必要があります。

また、定期的なレビューや進捗の報告など、開発担当とテスト担当が双方向でフィードバックできる仕組みをつくることで、チーム全体の連携がよりスムーズになるでしょう。 - 経験豊富なテストエンジニアの採用が必要

W字モデルは、開発とテストが並行して進むため、テスト担当者は上流工程から関与し、要件や設計の理解を求められます。W字モデルのメリットを最大限に発揮するためには、専門知識と豊富な経験のある人材の確保が必要不可欠です。

W字モデルにはデメリットもありますが、適切に導入すれば多くのメリットを得られ、システムの品質向上に大きく貢献することが期待できます。

まとめ

W字モデルは、開発とテストを並行して進めることで、計画的で効率的な品質確保を実現する開発手法です。テスト担当者が上流工程から関与し、各工程でのテスト設計やレビューをすることで、不具合の早期発見や手戻りの削減が可能になります。

プロジェクトの特性に応じてW字モデルを適切に導入することで、システムの品質向上が期待できます。

一方で、W字モデルを導入する上では、体制の整備や人材の確保が重要です。特にテスト担当の人材は、上流工程でも関与できる高い専門知識と、豊富な経験が必要不可欠になります。

株式会社GENZでは、システムのテストに特化した高い専門知識と豊富な経験のある人材が多数在籍しております。W字モデルにおけるテスト業務をアウトソーシングすることで、社内のリソースを確保し、効率的にシステムの品質向上が期待できます。

GENZ システムテストについては、こちらをご覧ください。

GENZは、ソフトウェアテストを中心にITに関するお困りごとに幅広く対応しております。お問い合わせの段階では、プロジェクトの詳細やスケジュール・仕様が確定していなくても、解決したい課題にあったテスト内容を一緒に考えさせていただきます。

ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。