目次

テスト密度とは

テスト密度の定義(計算式)

テスト密度の役割

テスト密度について考慮する際の注意点

バグ密度とは

バグ密度の定義(計算式)

バグ密度の役割

バグ密度について考慮する際の注意点

テスト密度とバグ密度の関係性

テスト密度とバグ密度を合わせて考えることは役に立つ

ゾーン分析とは

①ゾーン(品質良好)

②、④ゾーン(テスト密度は高いが、バグ密度は低い or やや低い)

③、⑨ゾーン(テスト密度が低く、バグ密度も低い or やや低い)

⑤、⑥ゾーン(テスト密度が高く、バグ密度が高い)

⑦、⑧ゾーン(テスト密度が低く、バグ密度が高い or やや高い)

まとめ

テスト密度とは

■ テスト密度の定義(計算式)

テスト密度とは、ソフトウェアの開発規模に対して、どれだけテストが実施されているかを示す定量的な指標です。この指標は、十分な数のテストが行われているか、もしくは、過剰なテストが行われていないかを判断するために活用されます。

一般的な計算式は以下の通りです:

テスト密度 = テストケース数 ÷ 規模

ここで「規模」は、以下のような単位で表されます:

- LOC(Lines of Code):プログラムの行数

- FP(Function Point):機能の数やその複雑性を数値化したもの

たとえば、1000行のコードに対して200個のテストケースを作成した場合、テスト密度は「200 ÷ 1000 = 0.2」となります。

■ テスト密度の役割

テスト密度は、テストの計画や進捗管理、品質評価の場面で重要な役割を果たします。具体的には以下のような使い方があります:

- テスト計画の基準

プロジェクト開始時に目標となるテスト密度を設定することで、テストが十分かどうかを客観的に判断できます。 - 進捗状況の把握

テスト工程中に現在の密度を計測することで、テストの実施状況を定量的に確認できます。 - 品質評価

テスト終了時に実際のテスト密度を目標値と比較することで、テストの網羅性や妥当性の判断材料とすることができます。

また、バグ密度と併用することで、テストの量と品質のバランスを分析することも可能です。バグ密度については後述します

■テスト密度について考慮する際の注意点

テスト密度は便利な指標ですが、使用する際にはいくつかの注意点があります。以下に3つほど紹介します。

-

網羅性の保証にはならない

テスト密度が高くても、テストケースの内容が重複していたり、重要な部分が抜けていたりすると、テストの網羅性は確保されていない可能性があります。したがって、ブラックボックステストやホワイトボックステストなど、他の手法も併用してテストの抜け漏れをチェックすることが重要です。 - プロジェクト特性に応じた目標設定が必要

目標とするテスト密度は一律ではなく、プロジェクトの性質によって適切な値が異なります。今回は3つほど例を挙げます。

(1)新規開発か保守案件か

新しく一からシステムを作る新規開発の場合、仕様の不確定要素が多くテスト観点が広がるため、テスト密度を高めに設定することが一般的です。一方、既存システムの一部を修正する保守案件では、影響範囲が限定的であることが多いため、適用範囲に応じたテスト密度の見極めが重要です。

(2)使用する言語やフレームワーク

C言語やアセンブリのように低レベルでバグが致命的になりやすい言語では、より高いテスト密度が求められます。逆に、JavaやPythonのように高レベルで堅牢性の高い言語や、テストサポートの豊富なフレームワーク(例:JUnit、pytest)を使う場合は、効率的にテストができるため、密度の基準もそれに合わせて調整されます。

(3)メンバーのスキルや経験

経験豊富なメンバーが多いチームでは、仕様理解やテスト設計の質が高くなる傾向があるため、少ないテストケースでも高品質なテストが可能です。反対に、若手や初心者が多い場合は、テスト漏れを防ぐためにやや高めのテスト密度目標を設定することが推奨されます。

といった要素を考慮する必要があります。自社に標準値がない場合は、IPA(情報処理推進機構)などが公開する業界指標を参考にするのも有効です。

-

過剰テストのリスク

テスト密度が目標よりも極端に高い場合、無駄なテストケースが含まれている可能性があります。過剰なテストは工数の増加やリリース遅延の原因にもなるため、バランスが大切です。

ここまでで、テスト密度について説明しました。次項からはテスト密度と関係の深いバグ密度について説明します。

バグ密度とは

■バグ密度の定義(計算式)

バグ密度とは、ソフトウェアの開発規模に対して、どの程度のバグ(不具合)が発生しているかを示す定量的な指標です。この指標を使うことで、異なる規模のプロジェクトやプロダクト間でも品質を比較できるようになります。

一般的な計算式は以下のとおりです:

バグ密度 = 検出されたバグ数 ÷ 開発規模

ここで重要なのは、「開発規模」をどの指標で測るかによって、バグ密度の意味合いが変わってくるという点です。開発規模の評価方法には主に以下の2つがあります:

-

LOC(Lines of Code)やKLOC(1,000行単位):ソースコードの物理的な行数。

これらの指標を開発規模としてとらえた場合は、コーディング作業の量に対するバグの割合を示します。プログラムのボリュームが多いほど分母が大きくなり、コーディングそのものの品質を評価するのに適しています。 -

FP(Function Point):機能の数や複雑さを基にした規模。

これらの指標を開発規模としてとらえた場合は、提供される機能に対して、どれだけバグが含まれているかを示します。開発対象の業務的な観点からの品質を把握するのに有効です。

たとえば、同じ5件のバグが見つかった場合でも、開発規模が「1KLOC」のシステムと「20FP」のシステムでは、バグ密度の意味合いが異なってきます。前者はソースコードあたりのバグの多さ、後者は提供機能あたりのバグの多さを表しているため、分析や改善の観点もそれに応じて変える必要があります。

このように、どの単位で開発規模を測るかによって、バグ密度が示す品質の側面が変化します。そのため、バグ密度を用いる際は目的や文脈に応じた規模指標の選定が重要になってきます。

■バグ密度の役割

バグ密度は、ソフトウェア品質の傾向を把握する上で非常に重要な指標です。バグ数の絶対値だけでは、プロジェクトの良し悪しを正しく判断するのは困難ですが、密度を使えば次のような活用が可能になります。以下で4つ紹介します。

(1)異なるプロジェクト間の比較ができる

規模が異なるソフトウェア同士でも、同一の基準で品質を比較できます。

(2)開発工程の弱点を発見できる

特定のフェーズやモジュールでバグ密度が高ければ、プロセスに問題がある可能性があると推測できます。

(3)品質評価や改善の指標になる

バグ密度を目標値として設定し、開発中やテスト中に進捗・品質を数値で評価できます。

(4)スキルや設計・実装の問題を発見できる

バグ密度が高い箇所を分析することで、開発者のスキル不足や設計不備などの根本原因を探る手がかりにもなります。

また、前述したテスト密度(テスト件数 ÷ 開発規模)と組み合わせて用いることで、テストの網羅性や効果も併せて評価することができます。

■バグ密度について考慮する際の注意点

バグ密度は便利な指標ですが、注意したい点もいくつかあります。ここでは、以下に3つ取り上げたいと思います。

(1)バグ密度が低い=高品質とは限らない

バグ密度が目標より低い場合でも、実は十分なテストが行われていない、あるいはバグが検出されていない可能性があります。具体的には、十分にテストが実施されていない場合は、テストケースが少ない、もしくは、カバレッジが低いということが考えられます。また、テスト技法や観点が不十分で、バグが検出されていないということも考えられます。

(2)バグ密度が高い=低品質とも言い切れない

バグ密度が高くても、プログラムの難易度が高く複雑であることが要因の場合があります。必ずしも開発チームの能力不足とは限りません。バグ密度が高くても高品質であるという場合には、例えば、プログラムの規模やアルゴリズムが極めて複雑であったり、新しい技術やフレームワークを導入している過渡期であること、積極的にテストを実施し、網羅的にバグを検出している結果として表面化しているなどの理由が考えられます。

(3)指標は目的を持って使うことが重要

バグ密度はあくまで品質やプロセスを客観的に観察・分析するための一つの手段です。単純な「良い・悪い」を判定するための絶対的な評価軸ではありません。

この指標を効果的に使うために次の3つのことを覚えておきましょう。

(a)測定の目的を明確にすること

測定の目的となるものには、品質トレンドの把握(★)や、プロジェクト比較、テストの十分性検証などがあります。

(★1)ソフトウェアの品質が時間の経過や開発フェーズの進行に伴って、どのように変化しているかを定量的に追跡・分析すること

(b)他の指標と組み合わせて総合的に判断すること

組合せて使用される他の指標にはテストカバレッジ、レビュー指摘数、重大度別バグ件数などがあります。

(c)測定対象や単位を統一・明確化すること

例えば、コードの行数を表すLOCと機能の数や複雑さを基にした規模であるFPの混在などによる誤解を防ぐようにしましょう。

目的に応じて適切に使えば、バグ密度は開発の課題を見つけ出し、継続的な改善につなげるための強力なツールとなります。

テスト密度とバグ密度の関係性

■テスト密度とバグ密度を合わせて考えることは役に立つ

テスト密度とバグ密度は、それぞれソフトウェア開発における品質評価の指標として重要ですが、これらを組み合わせて分析することで、単体では見えてこない品質の実態や開発プロセスの問題点を明らかにすることができます。今回は2点取り上げて紹介したいと思います。

1点目は、単体の指標では見抜けないリスクを見つけられるという点です。たとえば、あるプロジェクトで「バグ密度が非常に低い」と報告されたとします。この情報だけを見ると、一見して高品質に思えるかもしれません。しかし、テスト密度も低かった場合、その評価は一変します。なぜなら、テストが十分に行われていなければ、バグが検出されていないだけという可能性があるからです。このように、バグ密度の評価だけで品質を判断するのは早計であり、テスト密度と照らし合わせることで、テストの網羅性や開発プロセスの健全性を確認する必要があるのです。

例:異常なバグ発生を見抜く

たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。

- 先月:10,000件のテストケースを実行し、バグは10件だった

- 今月:同じく10,000件のテストケースを実行したが、バグは100件発生

いずれもテスト密度は同程度ですが、バグ密度が急激に増加しています。この場合は、コードの品質低下、開発工程におけるミスの増加、設計変更による影響など、何らかのプロセス上の問題があった可能性を示唆しています。バグ密度だけを見ても気づけますが、テスト密度との比較によってより明確に原因分析の糸口が得られます。

2点目は、トレンド分析と基準値の構築に役立つという点です。テスト密度とバグ密度を継続的に測定・記録していくことで、それぞれの基準値(標準値)や傾向値(トレンド)を把握できるようになります。これにより、以下のような利点があります:

- 開発規模の違いを超えて、横断的な品質比較が可能

- 異常値や突発的な変化に早期に気づける

- プロジェクトごとの改善サイクルを客観的に評価できる

たとえば、「あるプロジェクトではバグ密度が低く、テスト密度も高い」という実績があれば、そのプロジェクトのテスト設計手法やレビュー体制が有効である可能性が高く、他のプロジェクトへの展開を検討する判断材料になります。

ゾーン分析とは

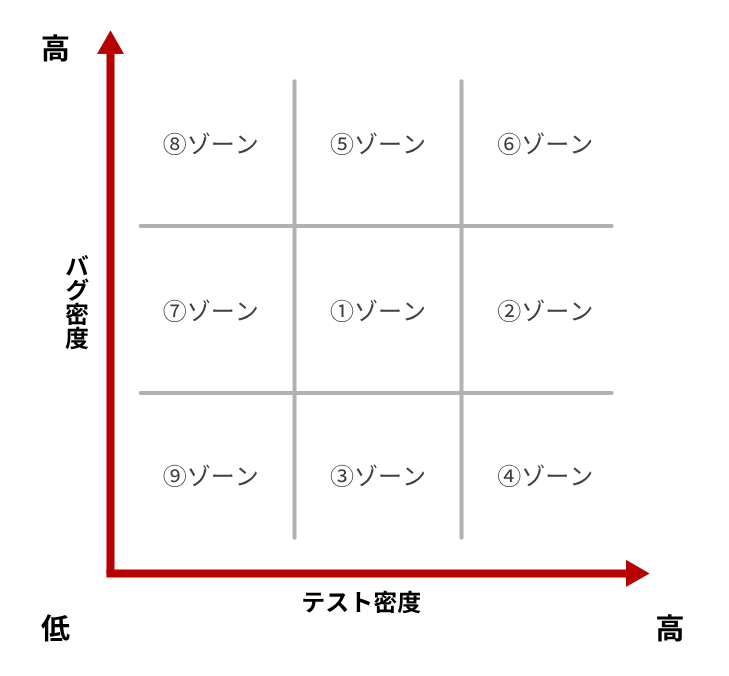

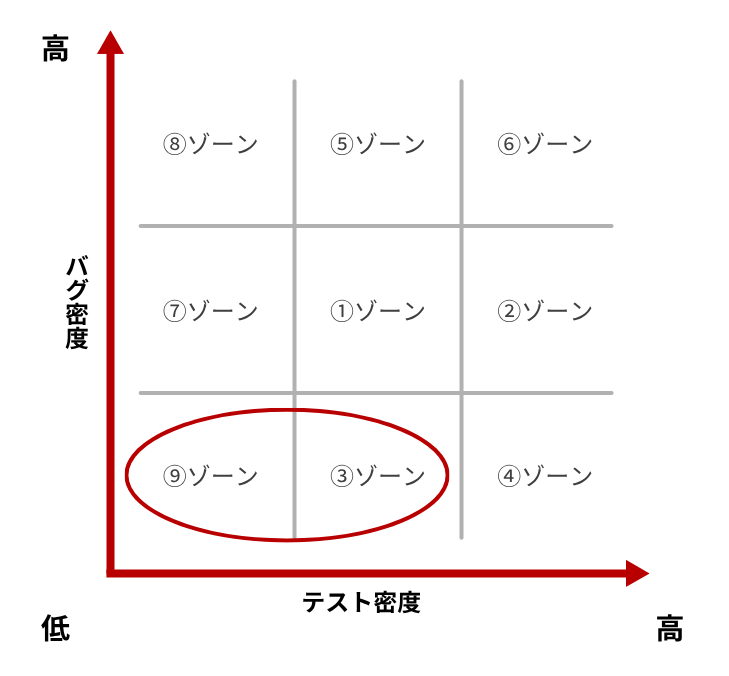

上述したように、テスト密度とバグ密度の関係性から様々なことがわかります。この部分では、テスト密度とバグ密度の関係性からソフトウェアの品質がどのような状態にあるかを解釈するために用いられるゾーン分析について紹介していきます。ゾーン分析とは、ソフトウェアの品質を定量的に把握するための手法の一つで、「テスト密度」と「バグ密度」という2つの指標をマトリクスに当てはめて可視化・分類する分析方法のことです。

横軸にテスト密度、縦軸にバグ密度をとった9分割のマトリクス上に分析対象となる要素(単位)の位置をプロットすることで、ソフトウェア開発プロセスにおける問題点や改善すべき点を視覚的に把握することができます。図にすると以下のようになります。

以下で分析対象の要素(単位)がどこにプロットされたかでどのように解釈することができるか紹介していきます。

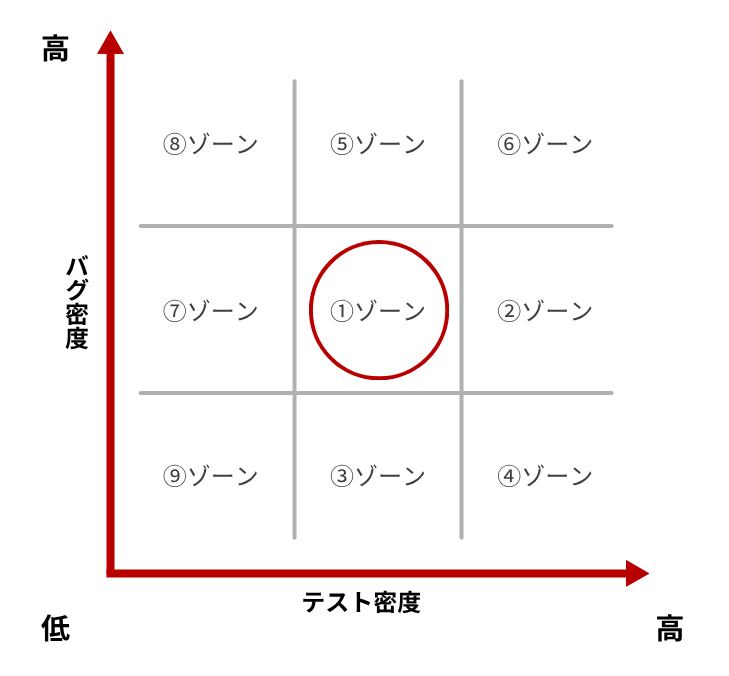

■①ゾーン(品質良好)

ゾーン①は、テスト密度・バグ密度ともに適正な範囲内に収まっている領域であり、ソフトウェア品質が良好であることを示します。テストが適切に実施され、バグも適切に摘出されているため、開発工程・テスト工程の両方が適切に機能していたと判断できます。

ただし、傾向値に基づく判断であるため、バグの重大度や内容の精査を怠ってはなりません。重大なバグが隠れていないか、設計や仕様に抜けがないかを慎重に確認することが必要です。

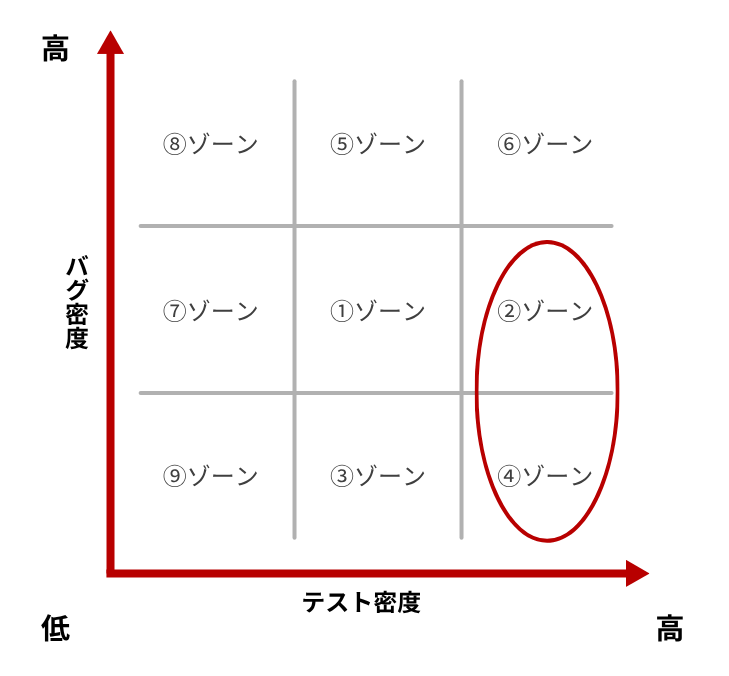

■②、④ゾーン(テスト密度は高いが、バグ密度は低い or やや低い)

これらのゾーンでは、テストは十分に実施されている一方で、バグ密度が通常よりも低くなっています。一見すると品質が高いように見えるかもしれませんが、実際には「見当違いのテスト」や「網羅性の低いテスト」が多く実施されている可能性があります。

このような場合、以下の確認が必要です。

- テストケースの妥当性や網羅性の確認

- テスト観点の漏れの洗い出し

- テスト担当者間のスキル差の確認

特にゾーン④ではバグ密度が異常に低い傾向が見られるため、バグがまだ潜んでいるリスクも高くなります。

■③、⑨ゾーン(テスト密度が低く、バグ密度も低い、やや低い)

ゾーン③および⑨は、テスト密度もバグ密度も低い領域であり、「品質が良いのか悪いのか判断できない」状況です。特に⑨ゾーンは、そもそもテストが十分に行われておらず、バグも発見されていないため、品質評価ができないような状態です。

このような場合、以下のような対応が求められます。

- テスト計画の見直し

- テスト観点の漏れの確認

- 必要に応じた追加テストの実施

早期に改善を行わなければ、重大な不具合を見逃すリスクがあります。

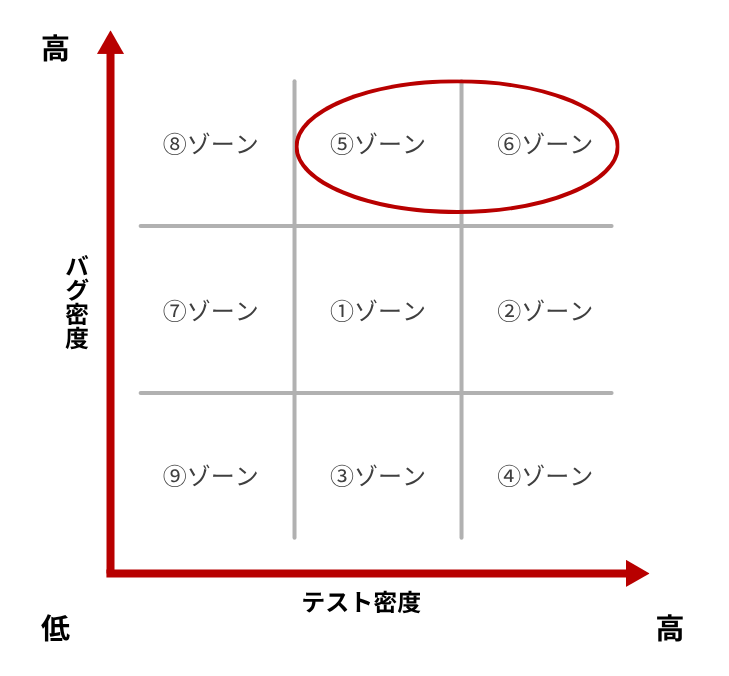

■⑤、⑥ゾーン(テスト密度が高く、バグ密度が高い)

このゾーンは、テストを十分に実施しているのに、バグも多く見つかっている状態です。一見、しっかりテストできているように見えますが、実は注意が必要です。

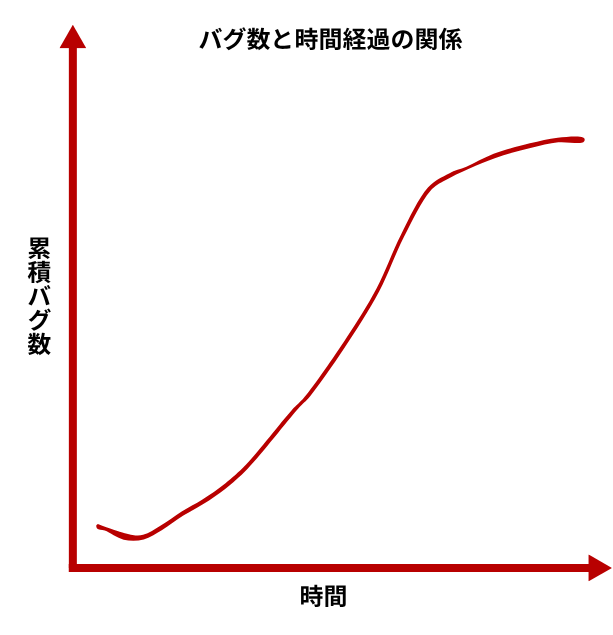

まず考えるべきは、ソフトウェアの品質自体に問題があるのではないかということです。バグ密度は通常、テストの進行とともに減少していく(S字カーブを描く、下図参照)ものですが、それが収束せずに高止まりしている場合、設計や実装の段階で多くの不具合が入り込んでしまった可能性があります。以下のようなポイントを確認するようにしましょう。

- バグの内容・深刻度:軽微なものか重大なものか

- テスト終盤でバグが減っているかどうか:収束していれば大きな問題ではない

- 機能の難易度:複雑な機能であればバグが多くなるのは自然な場合もある

- バグの偏り:特定の機能や担当者に集中している場合、スキルや設計の見直しが必要

また、テスト密度が高すぎる場合、テストのやり過ぎ(過剰品質)や非効率なテストになっていないかも確認しましょう。必要以上に工数をかけていないか、テスト内容に無駄がないかを見直すことも大切です。

以下はソフトウェア開発における一般的な累積バグ数と時間経過の関係を表す図です、

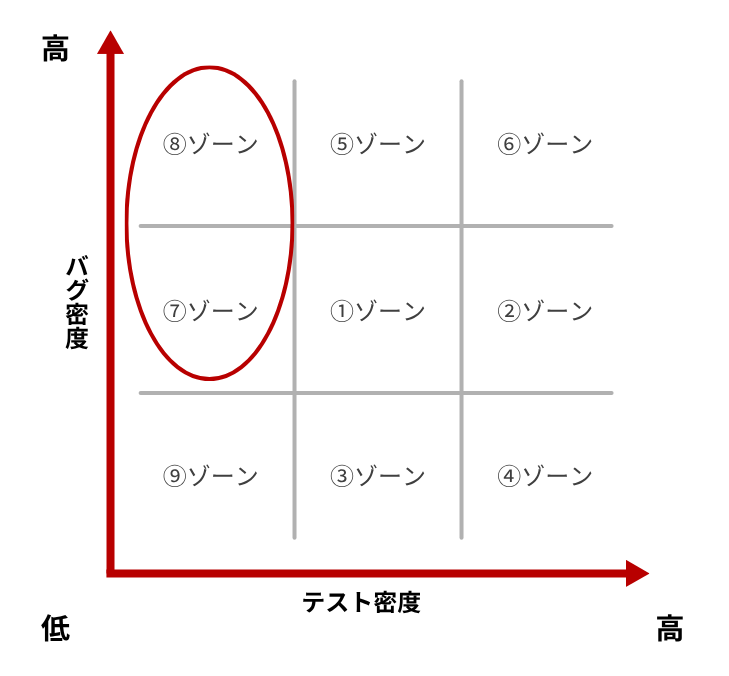

■⑦、⑧ゾーン(テスト密度が低く、バグ密度が高い、やや高い)

これらのゾーンは、テストが不十分であるにもかかわらず、多くのバグが検出されている危険な状態を示しています。設計・開発工程に根本的な問題がある可能性が高く、テストを継続すればさらに多くのバグが発見される恐れがあります。

このようなケースでは以下の対応が必要です。

- 前工程(設計・実装)の再レビュー

- テスト観点や網羅性の確認

- 不足テストの追加実施

深刻さよってはテスト計画そのものを変更するべき事態かもしれません。そのような場合は、テストを中断して原因分析・改善を優先するようにしましょう。

まとめ

ソフトウェア開発において、テスト密度は「どれだけのテストが行われたか」、バグ密度は「どれだけの不具合が見つかったか」を示す指標であり、どちらも重要な指標です。

テスト密度が高くてもバグが見つからない場合はテストの網羅性が不十分な可能性があり、逆にバグ密度が高くてもテスト密度が低ければ、まだ多くの不具合が潜在している恐れがあります。両者を組み合わせて分析することで、単体では見えない問題点や改善点が明確になります。

ゾーン分析はこれら2つの指標を軸に9つのゾーンに分類し、プロジェクトの品質状態を視覚化する手法です。ゾーン①は理想的な状態ですが、その他のゾーンでは設計・実装・テストいずれかに偏りや不足があると判断できます。ゾーン分析を活用することで、品質向上のための具体的な改善アクションを導くことが可能になります。