ウォークスルーって“歩きながら”やるもんじゃないの?

そうじゃなくて、みんなで資料を確認するんだよ

なるほど、じゃあスルーしちゃダメってことか!

そう!だから“ウォークスルー”なんだよ!

今日は、ウォークスルーの効率的な実施方法とそのメリットについて解説するね

ウォークスルーとは

ウォークスルー(Walkthrough)は、主にシステム開発やテスト設計において使用されるレビュー手法です。この手法は、特に開発初期やテスト設計の段階で行われることが多く、チーム内でのコミュニケーションと協力を強化するためにも重要な役割を果たします。

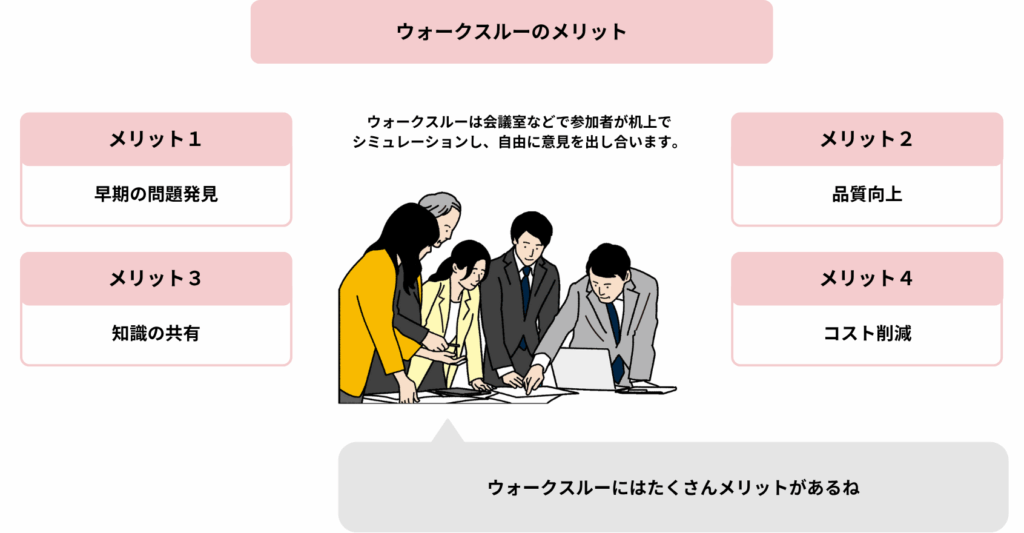

ウォークスルーでは、主に会議室などで参加者が机上でシミュレーションします。参加者は、設計書やコードに対して意見を出し合うことで、問題点や改善点を議論します。このプロセスを通じて、設計段階でのミスや不具合を未然に防ぎ、後の手戻りを減らすことが期待できます。

ウォークスルーの目的

ウォークスルーの主な目的は、システム開発やテスト設計の初期段階で潜在的な問題を発見し、修正することです。このプロセスは、エラーや問題を早期に特定するため、修正コストを削減するのに非常に効果的です。

ウォークスルーのメリット

ウォークスルーを導入することで、プロジェクト全体に多くのメリットがあります。ウォークスルーのメリットを、以下に紹介します。

- 早期の問題発見と修正:

ウォークスルーは、設計書やコードが完成する前に実施されることが多く、初期段階で潜在的な問題を発見できるため、修正が早期に行えます。これにより、後の手戻りや修正作業を減らせます。 - 品質向上:

ウォークスルーを通じて、設計書やコードの品質が向上します。早期にエラーやバグを発見できるだけでなく、チーム全員の認識を深めることで、全体的な品質も向上します。 - チーム内での知識の共有:

ウォークスルーにより、チームメンバー間のコミュニケーションを促進し、誤解や認識のズレを早期に解消します。また、メンバー全員が知識を共有することで、プロジェクトの方向性が統一され、円滑に設計が進められます。 - コスト削減と効率化:

ウォークスルーにより、後に発生する修正作業が減少し、コストの削減や効率化が実現します。ウォークスルーで問題を早期に発見することで、リスクを最小限に抑えます。

ウォークスルーのメリットは、プロジェクトの成功に大きく貢献することが期待できます。

ウォークスルーと他のレビュー手法の違い

レビューにはウォークスルーの他にも、さまざまなレビュー手法があります。各レビュー手法とウォークスルーとの違いについて、以下に紹介します。

| ウォークスルー | 非形式的レビュー | テクニカルレビュー | インスペクション | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 | チームで順に確認する、自由な発言、作成者が進行 | カジュアルで簡易な方法、深い議論はなし | 専門家の技術的評価、技術問題に焦点 | フォーマルな手法、徹底的にエラー発見と修正 |

| 非公式/公式 | 非公式/公式 | 非公式 | 非公式/公式 | 公式 |

| ウォークスルーとの違い | ー | 簡易で深い議論なし | 技術的な視点に特化、専門家が中心 | 形式が厳格、議論と修正の追跡がある |

- ウォークスルー:

ウォークスルーは、チームでプロジェクトの設計やコードを順に確認する手法です。ウォークスルーでは、作成者が進行役となり、プロセスを主導します。進行者は、参加者全員が自由に発言するように促します。 - 非形式的レビュー:

非形式的レビューは、厳密な手順を持たず、カジュアルな方法で問題点を確認する手法です。ウォークスルーと比べてプロセスが簡略化されており、深い議論や詳細な分析は行わず、問題発見に留まります。 - テクニカルレビュー:

テクニカルレビューは、専門的な視点から設計やコードを評価する手法です。ウォークスルーと比べて、テクニカルレビューは技術のエキスパートを中心に実施され、主に技術的な問題に焦点を当てます。 - インスペクション:

インスペクションは、最も形式化されたレビュー手法で、設計書やコードに関して徹底的にエラーやバグを発見し、修正する手法です。ウォークスルーと比べて形式的で、議論の進行がより厳密です。また、問題発見後の修正アクションとその追跡も行われます。

最適な手法をプロジェクトの状況やニーズに応じて、選択することが重要です。

各レビュー手法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

ウォークスルーの実施方法

ウォークスルーは、設計の整合性や品質を確保するのに役立ちます。そのためには、ウォークスルーを効率的に実施するためのルールと方法が必要です。

ウォークスルーのルール

ウォークスルーを効果的に実施するためには、ルールを設定することが重要です。基本的なルールを、以下に紹介します。

- 明確な目的を設定する:

ウォークスルーの目的は、事前に明確に設定します。目的が定まらないと、議論が脱線し、効果的な問題発見が難しくなります。 - 原則、管理者(PM、人事評価者)は参加を控える:

ウォークスルーでは、参加者が自由に意見できるようにする必要があります。管理者が参加することで、作成者や参加者が人事評価を気にし、問題点を指摘しないリスクがあります。管理者は後に提出される報告書によって、内容を把握するようにします。 - 時間を守る:

ウォークスルーは、短時間で実施することが基本です。通常は30分から1時間程度で終わらせるようにします。長時間のレビューは、参加者の集中力が欠け、問題発見が困難になります。

ウォークスルーの実施方法

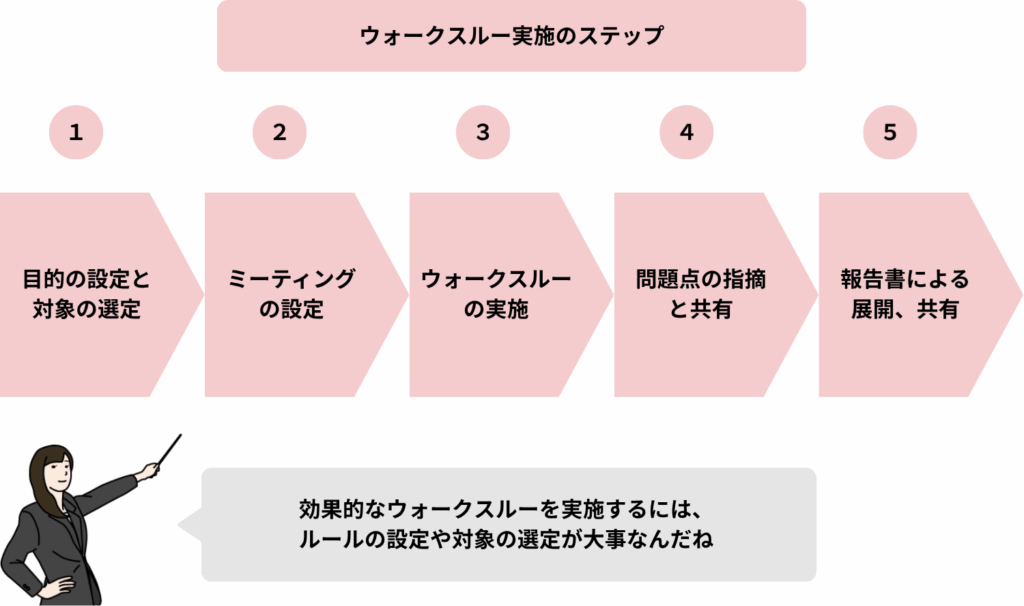

ウォークスルーのルールを押さえたら、実施に移ります。ウォークスルーを実施するためのステップを、以下に紹介します。

- 目的の設定と対象の選定:

ウォークスルーを開始する前に、目的と対象を明確に設定します。レビューの目的に応じて、設計書、コード、ドキュメントなど、対象とするものを選定し、準備します。 - ミーティングの設定:

ウォークスルーには、チームメンバーの参加が重要です。一般的に進行役は作成者です。作成者がレビュー対象に応じて、チームメンバーに対しミーティングへの参加を要請します。

進行役は、議論をリードし、全員が意見を出しやすい環境を作ります。また、進行役は、指摘された問題点を整理し、適切なタイミングで次のステップに進める役割も担います。 - ウォークスルーの実施:

ウォークスルーの主要な部分は、設計書やコードを確認することです。進行役が各セクションを順に紹介し、参加者が問題点を指摘します。この段階では、深い分析や修正案の提示は避け、問題を見つけ出すことに集中します。 - 問題点の指摘と共有:

問題が発見されたら、参加者で共有します。指摘された問題点は、参加者全員が理解できるように説明し合います。この段階では、問題をどのように修正するか、解決する方法について議論します。 - 報告書による展開、共有:

ウォークスルーの終了後、指摘された修正点や問題点、コメントなどを確認します。

作成者は指摘された修正点や課題を報告書にまとめ、参加者だけでなく、参加していない管理者にも共有します。報告書をもとに指摘された問題の修正案や、次の改善点を検討します。

ウォークスルーを効率よく実施することで、チーム内の協力や知識が共有され、品質の向上が期待できます。

ウォークスルー成功のためのポイント

ウォークスルーを成功させるためには、重要なポイントを押さえる必要があります。

- 積極的な議論の参加を促す:

ウォークスルーは、参加者全員が意見を出すことが求められます。進行役は、発言しやすい雰囲気を作り、活発な議論を促します。また、参加者を状況に応じて少人数に厳選することで、積極的に発言しやすくなり深い議論が可能になります。 - 時間管理を徹底する:

ウォークスルーは、短時間でまとめるように、各議題に集中して進めることが大切です。レビューに使う資料も、適度に小さくまとめると効率的です。 - 問題点だけでなくいい点にも触れ、粗探しをしない:

ウォークスルーは、成果物への理解を深めたり、解決策のアイデアを生んだりするために活用される手法でもあります。そのため、共有すべきいい点についても触れる必要があります。

また、粗探しをすると、議論が進まなくなるだけでなく、チーム全体の意欲を下げる恐れがあります。

ウォークスルーのポイントを押さえることで、最大限の効果が期待できます。

まとめ

ウォークスルーは、システムのテスト設計において非常に重要なレビュー手法です。ウォークスルーを効果的に実施することで、エラーの早期発見、チーム内の協力促進、知識を共有できます。それにより、品質の向上やコスト削減を実現し、プロジェクト全体の効率化を図ります。

株式会社GENZでは、ソフトウェアテストを中心にITに関するお困りごとに幅広く対応しております。お問い合わせの段階では、プロジェクトの詳細やスケジュール・仕様が確定していなくても、解決したい課題にあったテスト内容を一緒に考えさせていただきます。

社内でテストを計画、実施することが困難な場合に、少ないリソースでテストが行えるのもGENZの強みです。